「ドラクエがすべて教えてくれた」ブックデザイナー・井上新八さんに本のデザインの真髄を聞いてみた

常時30件の仕事を並行させながら、多いときには年間200冊もの本のデザインを手がけ、毎日1冊の読書、1本の映画鑑賞やランニングなどの習慣を欠かさず、最新のドラマやアニメをほぼおさえ、ブログの原稿も書き、独学でダンスまで習得——。

驚異的な仕事量をこなしながら、数々の独創的なデザインを世に送り出しているブックデザイナー・井上新八さん。独学でブックデザインの道を切り拓き、アシスタントもなく常に第一線を走り続ける井上さんに、「ブックデザイン」と「時間の作り方・使い方」、そして「続ける」ことの本質を3回にわたってインタビューしました。

第1回では、井上さんがどうやってデザインの道に足を踏み入れたのか。その原点や転機、哲学など井上流ブックデザインについてとことん聞きました。

(取材・構成:武政秀明/SUNMARK WEB編集長)

フリーペーパー作りがデザインの原点

武政秀明/SUNMARK WEB編集長(以下、武政):井上さんはどうしてブックデザインの世界に?

井上新八/ブックデザイナー、習慣家(以下、井上):わたしは1990年代の就職氷河期の真っただ中に就活が重なったんですが、大学時代、全く何も勉強もしてなかったし、就活は最初から諦めて、ゲームやアニメ・映画鑑賞にひたすら没頭していました。ゲームを作る人になりたいとぼんやり思っていて、本にもデザインにも興味はなかった。

そんな学生時代を送る中で、バイト先の先輩と一緒にフリーペーパーを作ることになったんです。それがデザインの道に入るきっかけでした。

言い出しっぺのその先輩が行動力はすごくあるんですけど、作ることにはあまり興味がない人で。

記事は2人で書いたんですけど、誰も紙面を作る人がいない。それで仕方なくわたしが作ることになりました。

武政:そこで初めてデザインに触れたわけですね。

井上:その時は自分がデザインをしているという認識すらなかったんです。A3の紙の両面に文字をレイアウトして、学級新聞くらいのもので、最初の号では編集とか制作というクレジットを入れていて、デザインとは書いてなかった。自分がやってることがデザインだと認識してなかったんですね。

武政:どうやってデザインしたんでしょう?

井上:家にたまたまMacがあって、パソコン上で印刷物のデータが制作できるDTPソフトのAdobe PageMakerが入っていました。わたしの親が編集の仕事をしようとしていたらしくて。ただ、使い方は全く分からない。で、マニュアル本を買って、それを見ながら独学で始めました。

武政:その時代にMacが使えた。

井上:いま考えると、その時期に偶然Macを触れる環境があったのは本当に大きかったですね。まだ印刷所も少しずつデジタル化に移行し始めた頃で、パソコンでデザインができる人材は珍しかったと思います。

サンクチュアリ出版との出会い

武政:そのフリーペーパーがサンクチュアリ出版とのご縁に繋がった。

井上:先輩が営業で走り回ってくれた成果で、いろんな場所にフリーペーパーを置いてもらっていたんです。代わりにお店の広告を載せたり。そういう関係性を築いていったんです。その流れで、当時、サンクチュアリ出版の社長だった高橋歩さんが経営していたバーにも足を運び、ご縁ができたんです。

高橋さんはわたしの作ったフリーペーパーをパラパラとめくって、「誰が作ってるの?」と。「僕です」と答えたら、「どうやって作ってるの?」という話になって。実は家にあったMacで作っていると説明したら、「本のデザインをできるんじゃない?」という話に発展して。

武政:いきなり本のデザインを頼まれた!?

井上:はい。その時は「デザイン」という認識すらなくて。「あ、これをデザインというんだ」と気づいたくらい。本のデザインなんてやったこともないことだし、できもしないことだけど、就職もしてないし、先のことは何もない。「やります!」って答えるしかないですよね。

ブックデザインを初めて手がけたのが、サンクチュアリ出版から発売となった『CROSS ROAD(クロスロード)――20代を熱く生きるためのバイブル』(監修:SANCTUARY/1997年)という名言を集めた本です。1カ月以上徹夜して作っていましたね。本のサイズもよくわからないし、フォントが何かも知らない。ページ番号をどこにどう入れるかすらちゃんと知らなかった。一つひとつ手探りで、1ページずつ失敗しながら作っていきました。

新聞社勤務で猛烈な仕事量を経験

武政:大学を卒業された後はずっとフリーで?

井上:4年ほど新聞社に勤めました。サンクチュアリ出版から時々、デザインの仕事をもらいながら毎日新聞社の出版部門で契約社員として働きました。20世紀が終わる頃のことです。400ページを超えるムック本を、10数冊のシリーズで制作するプロジェクトに関わりました。1900年から始まる各時代を象徴する出来事をまとめていく仕事で。

1946年〜1956年冷戦の時代というように、テーマごとに一定の年数を1冊にまとめるんですが、例えば1968年や1989年は、それぞれ1冊で400ページ近くありました。68年は学生運動、89年は世界の大きな変動の年。第二次世界大戦が終戦した1945年も。それだけの情報量がある年は、1年で1冊という形でした。

企画を考えたり、原稿の執筆依頼をしたりの編集作業もやりつつ、取材に行って、写真も撮って、文字起こしして、記事を書いて、人手が少なかったので、何でも一人でやらなければなりませんでした。

武政:当時の取材で印象に残っているエピソードはありますか?

井上:映画監督や俳優さんなど20世紀に活躍した方にはたくさん会いました。俳優の菅原文太さんとか仲代達矢さんとか、映画監督だと新藤兼人さん、大林宣彦さんとか、鈴木清順さんとは、取材後ときどき自宅に呼んでもらって飲み友達になったりもしました。

引退された演劇プロデューサーを電話帳で探し出したり、60年代の伝説的な漫画家の宮谷一彦さんも必死で探して会いに行ったし、ゲームクリエイターだと宮本茂さんに会いに京都の任天堂本社に行ったりとか、会いたい人に会いに行けるという意味ではすごくいい仕事だったと思います。

武政:かなりハードな仕事だったのでは?

井上:かなりブラックでしたね(笑)。毎日深夜まで仕事して、そのまま朝まで飲んで、会社に戻って仮眠を取って……。体調を崩して倒れたこともありました。電車の中でも何度か気を失って。

でも、あの経験は大きかったですね。今の仕事と比べたら、あの頃のほうがはるかに過酷でした。だから「今は全然楽だな」って(笑)。食べ物の味がしなくなるくらい心身が追い込まれた経験が、今の土台になっている気がします。

ドラゴンクエストから学んだデザインの本質

武政:2001年頃からフリーランスのデザイナーとしての仕事が本格化したわけですね。その礎には「ドラゴンクエスト」(ドラクエ)の存在があるとお聞きしました。

井上:学生時代からゲームに熱中してきたことに大きな影響を受けたと思っています。象徴的なのが1986年にファミリーコンピュータ(ファミコン)版が発売された「ドラクエⅠ」でした。ゲームが始まって主人公が最初に映る城のシーンは秀逸です。1画面の中に、プレイヤーがやるべきことが全て詰め込まれている。

人と会話して、鍵を取って、扉を開ける——。ゲームにチュートリアルという概念すら存在しなかった時代に、ドラクエには画面を眺めているだけで自然と操作方法や世界観を理解できる仕組みが備わっていました。まだほとんど誰もロールプレイングゲームを遊んだことのない時代にあって、画面を一目見ただけで直感的に遊び方を把握できる——そんな魅力的なデザインが施されていたのです。

続編で翌1987年に発売された『ドラクエⅡ』は、わたしの人生の扉を開いてくれた作品といってもいいです。世界の「広さの見せ方」が衝撃的だったんです。

武政:広さの見せ方?

井上:ドラクエⅠでは、スタート地点から目的地である竜王の城が見えているんです。これも「ここを目指すんだ」というゴールのわかりやすさがある秀逸なデザインです。ただ、ⅡはIとは圧倒的に違った。最初の街でワープポイントを見つけて、そこに入ると全く知らない海に囲まれた場所に出る。その瞬間に「世界はこんなに広いんだ」ということを体感させられる。

武政:そこにデザインの意図を感じたと。

井上:そうなんです。世界の広さってこうやって見せるんだっていう。すごく単純な仕掛けなんだけど、たったその一つのデザインで、「未知なるものがある」ことを体感させる。こんなにワクワクすることが世の中にあるんだというのを見せてくれたのがドラクエでした。

武政:それは本のデザインにどう活きている?

井上:限られたスペースの中で、どういう配置で、どういう順番で情報を出していくか。パッと見て何ができるのか、どういうことなのかが分かる。ぱっと見てすぐわかるようにしていく。わたしの目指すデザインも、実はこの考え方が根底にあります。ドラクエは、「わかりやすさ」の本質を教えてくれたと思っています。

武政:他にもドラクエから学んだことは?

井上:ドラクエⅡは、ロンダルキアという最後に到達するエリアが、山と海に囲まれていて、どこからも絶対見えないように作られているんです。山の中にある長い洞窟を登っていくとそこへ辿り着くんですが、緑を基調としていた風景が、雪景色に変わる。実は白い背景を使っているだけなのに、全く別の世界に見える。これも見事なデザインだと思います。

武政:限られた表現手段で大きな効果を生む、ということですね。

井上:そうなんです。当時のファミコンって、できることは限られていました。でも、「ドラクエ」はその制約の中で何ができるか徹底的にデザインされいる。先のロンダルキアの話で言うと山に囲まれていて最後まで見えないようになっている。何を見せて、何を見せないか、それがすごく計算されてるんです。何をどう置いて、どういう順番で、どういう配置でやると、それが分かりやすく伝わるか。これはデザインの真髄だと思うんです。ゲームをやりながら、実は優れたデザインの原則を学んでいたんですね。

武政:子どもの頃からいろんなゲームを?

井上:ゲームばかりやってました!世界観もそうですがゲームのデザインに惹かれていたのが、いま振り返ってみると原点なんでしょうね。

『夜回り先生』が開いた新しい可能性

武政:ブックデザインをやっていく中で手応えをつかみ始めたのはいつ頃ですか?

井上:2004年にサンクチュアリ出版から発売となった『夜回り先生』(著:水谷修)のブックデザインが転機になりました。12年間夜の街を回り、5000人の生徒と向き合った水谷さんの半生を描いた本です。それまでの何年かの試行錯誤が、この1冊で一気に形になったと思っています。

例えば冒頭のプロローグでは、文字を極限まで減らして、2ページに5文字しか入れない。その代わり写真と短いセンテンスの組み合わせで、映像のような体験を作り出す。同じ文章でも、そこに添える写真1枚で本全体の印象が変わる。デザインによって文字が伝えるもの以上の何かを生み出せるんじゃないか、本にもこんな可能性があるんだって、そんなことに気づいた仕事でした。

それから、帯に全ての情報を詰め込んで、カバーは真っ白にする。今では珍しくない手法ですが、当時はほとんど例がありませんでした。本の可能性を広げていくような実験でしたね。

武政:大きな反響があったと伺いました。

井上:サンクチュアリ出版にとって異例のヒット作になって、社会現象と言っていいくらいの反響があった。でも、その後が大変でした。「夜回り先生みたいに作ってほしい」というデザインの依頼が増えたんですが、形だけ真似ても意味がない。本にはそれぞれ固有の魂があって、それに合わせた最適な形があるはず。どんな本も「夜回り先生」のように作ればいいわけじゃない。その答えを見つけるのに、また時間がかかりました。

「制約」がオリジナリティを生む

武政:井上さんの作品には、いろんなポーズを取る棒人間のピクトグラムが登場することがあるのも特徴的ですね。このアイデアはどこから?

井上:これはもう本当に「描けない人の苦肉の策」なんです(笑)。イラストがまったく描けないんです。でもパソコンで四角と丸を組み合わせるだけなら作れる。それ以外のことが何もできないから描いてるだけなんです。

武政:シンプルな組み合わせなのに、人間の動作とか感情とかのいろんな表現ができますよね。

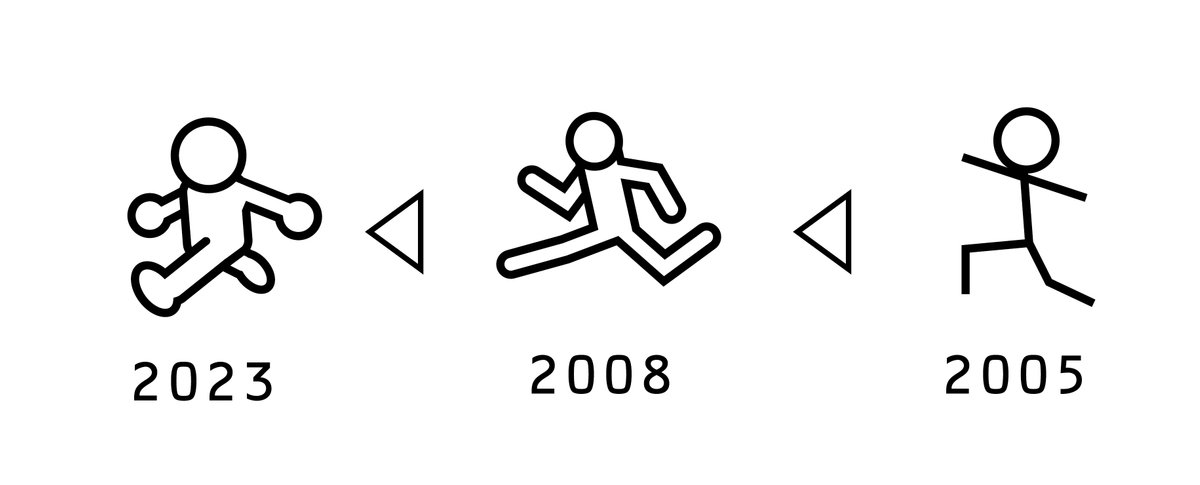

井上:四角と丸、それだけを使うって決めたら、その中でできることを考えるしかない。最初は棒人形でしたが、何年もかけて現在の形になりました。

武政:制約から生まれたものが、独自の表現になっていった。

井上:そうなんです。描けないからこそ見つかった方法で、それがいつの間にか自分らしさになった。今ではわたしのデザインの特徴の一つになっています。

「誰に売りたい本なのか」がブックデザインのスタート

武政:編集者との打ち合わせでは、どんな点を重視されていますか?

井上:まず「誰に売りたい本なのか」という点です。都会で売りたいのか、地方の書店でも馴染む方がいいのか。例えば、都心のTSUTAYAで目立つデザインと、地方書店で手に取りやすいデザインでは、おのずとアプローチが変わってきます。

武政:具体的にはどんな違いが?

井上:時にはあえて「ダサい」くらいのほうが地方で馴染むこともある。逆に都心では斬新さが求められたりもする。最初は自分の感覚と合わないものもありましたが、それが売れると新しい発見になる。そうやって少しずつ引き出しを増やしていくんです。

武政:打ち合わせの段階で、かなり具体的なイメージを固めていくんですか?

井上:いいえ、むしろ逆です。タイトルやコンセプトを聞いた時点でぼんやりとしたイメージは浮かびますが、それにとらわれすぎないようにしています。

1冊に10案以上のデザインを必ず作る理由

武政:1冊の本のブックデザインの依頼に対して、装丁(表紙、カバーまわり)のデザインを10案作るというルールを決めていらっしゃるそうですね。

井上:10案はひとつの基準で、20案作ることもあります。必要がなければそこまで作らないこともある。「どのくらい考えるの?」「じゃ10までは考えよう」という本当にただの基準です。そのことで9案だと「足りない」って思える(笑)。基準を数で決めておかないと守れないんですよね。例えば朝のルーティンでコーヒーを入れ終わるまでに500mlの水を飲むとか、そういう具体的な数字があると実行しやすい。デザインでも同じことが言える。

10案にしてもパターンは色々あって、例えば、最初の9案は大きく3パターン作ったもののアレンジをそれぞれ3つずつ作って、最後に1案「これは求められてないと思うけど」というのを入れる。で、その余分な1案が採用されることがある。

武政:そんなに案を出せるものなんですか?

井上:日数をかけてます。打ち合わせをしたら必ず翌日1案作る。それを寝かせてまた作って、また寝かせてと、締め切りまでそれを繰り返してます。そのくらいしないと生き残っていけないと思ってます。どんどんすごい人たちが出てきますから。

武政:パターン化することへの抵抗は?

井上:なるべくパターン化は避けたいですけど、こいうデザインのパターンでと頼まれると、一応それは作る。その上で別のパターンも作ります。結局、採用されるのは無難なパターンになることも多いけど、ムダだとは思ってません。ときどき求められていないものをあえて作ることで、予想外の提案が編集者の琴線に触れることがある。本のコンセプトの新しい可能性が見つかることもあるんです。

「売れるかも」にはわかるときとわからないときがある

武政:デザインには、いわゆる「売れる形」というものがあるんでしょうか?

井上:振り返ってみても、特に傾向はないと思います。ただ、売れる前、出す前に「これは売れそうだな」と感じることはありますね。

武政:それはどんな直感なんでしょう?

井上:タイトルと中身、そして自分が気持ちよく作れたとき。全てがはまった感覚というか。例えば2017年にサンクチュアリ出版から発売された『ぜったいに おしちゃダメ』(著:ビル・コッター)っていう絵本があります。

表紙が思わず押したくなるボタンの絵。原書のアメリカ版とは全然違うデザインになってます。ボタン以外何もない表紙を思いついた。タイトルも勝手に変えて提案した。このコンセプトを思いついた瞬間に「これは売れる!」と確信がありました。だからタイトルも含めて、こういう方向性で行きたいと提案したんです。そして売れました。

武政:逆に、自分では違和感があったのに売れた本とかは?

井上:ありますね。自分の中ですごく違和感があって、「これ、部数が伸びるのかな」と思ったものが驚くほど売れたり。特にちょっとダサいくらいのほうが、地方の書店では馴染むこともある。そういう経験を通じて、また新しい引き出しが増えていく。

武政:そういった予想外の結果からも学んでいく?

井上:はい。自分の感覚だけが正しいわけじゃない。そういう経験は本当にありがたくて、次の仕事のタネになる。毎回が試行錯誤の繰り返しなんです。

そうやっていろいろ積み重ねていくために無駄と思うようなデザインもあえて作るようにしています。

武政:その姿勢は、昔から変わらない?

井上:いえ、当初は言われたものだけ作ってたころもありました。だから以前より仕事は困難になっているんです。デザインの引き出しが増え、できることが広がれば広がるほど、一つの仕事にかける時間と労力は増えていく。でも、その困難さこそが、デザインの新しい可能性を見つけることに繋がっているのかもしれません。

noteで記事を書くことを習慣化したら言語化ができるように

武政:長年この仕事をされて、変化を感じることはありますか?

井上:昔は求められたものを作ればよかった。編集者から「こんな感じで」と言われたものを形にする。それだけでよかった時期もあって。その意味では、仕事は楽だったんです。

武政:それが今は?

井上:もう一切、そういう「手抜き」をしなくなった。求められていない案も含めて提案する。結果として、仕事はどんどん困難になっています。というのも、経験を重ねるほど自分の中の解像度が上がり、できることの幅も広がる。すると、一つの仕事にかける時間も自然と増えていく。

武政:それは大変そうですね。

井上:ただ、その「困難」は決して悪いことではないんです。新しい可能性を見つけることに繋がっているので。例えば、noteで定期的な記事の執筆を始めた4、5年前くらいから、自分の中で何かが変わってきた気がします。

武政:具体的にはどんな変化を?

井上:言語化の力ですね。これまでの経験や考えを、言葉として整理していく。すると、以前は気づかなかったつながりが見えてきて。ドラクエの影響にしても、実はnoteを書きながら初めて自分の中で言語化できたんです。

武政:これまでデザインは独学ですべてやってこられた。

井上:決して自慢できることではなくて。むしろずっとコンプレックスでした。「ちゃんとしてないのかも」という不安は今でも少しあります。ただ最近、デザインの基本的な本を読んでみると、「意外とちゃんとやれてたんだ」と気づくことも。

武政:独学ならではの発見もあったと?

井上:そうですね。たとえば様々な制約の中で自分なりの表現を見つけていく。それは結果的に、オリジナリティの確立につながりました。ただ、もっと早い段階で基本を学んでいれば、もっと違う展開があったかもしれない。

武政:今後挑戦してみたいことは何かありますか?

井上:本のデザインに関して具体的な野望というのは特にないんです。ただ、デザインというものを使ってもっと何か新しいことはできないか。例えば、本を書くというのもデザインの一環だと思ってますし、時間のデザインをすることも、もっと可能性を広げていきたいと思っています。

◎中編はこちら

(撮影:矢口 亨/フォトグラファー、編集:サンマーク出版 SUNMARK WEB編集部)

【プロフィール】

井上新八(いのうえ・しんぱち)

ブックデザイナー・習慣家

1973年東京生まれ。

和光大学在学中に飲み屋で知り合ったサンクチュアリ出版の元社長・高橋歩氏に「本のデザインしてみない?」と声をかけられたのをきっかけに、独学でブックデザイン業をはじめる。大学卒業後、新聞社で編集者を務めたのち、2001年に独立してフリーランスのデザイナーに。自宅でアシスタントもなくひとりで年間200冊近くの本をデザインする。趣味は継続。それから映画と酒とドラマとアニメとちょっぴりゲームとマンガ。あと掃除とダンスと納豆と短歌。年に一度、新宿ゴールデン街で写真展を開催している。2013年に初の著書『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる! 続ける思考』を出版。本作が2作目の著書となる。

デザインした主な書籍に『夜回り先生』『覚悟の磨き方』『カメラはじめます!』『学びを結果に変えるアウトプット大全』『ぜったいにおしちゃダメ?』『虚無レシピ』『自分とか、ないから。』(サンクチュアリ出版)、『機嫌のデザイン』(ダイヤモンド社)、『SHOーTIME大谷翔平メジャー120年の歴史を変えた男』(徳間書店)、『はじめる習慣』(日経BP)、『こうやって、考える。』(PHP研究所)、『運動脳』『糖質疲労』(サンマーク出版)など、ベストセラー多数。

書籍の帯を広くしてたくさん文字を掲載する、棒人間(ピクトグラム)を使う、カバーに海外の子どもの写真を使う、和書も翻訳書のように見せる、どんなジャンルの本もビジネス書風に見せるなど、主にビジネス書のデザインという小さな世界で流行をつくってきた。

note

https://note.com/shimpachi88

◎井上さんの著書はこちら