あなたの給料は本当に「働きに見合う額」になっていますか?

「経済学」とは格調高い知識で、その厳密さや高尚さには議論の余地がないように思えます。しかし、実際には誤りであったとしても、あたかも正しいものとして示されることがあります。つまり、大なり小なりでっちあげられたポスト真実やウソが存在するのです。

その一つが労働者の賃金(給料)にかかわる経済理論。「労働者が受け取る賃金はその労働者の生産量に応じる」と一般的に言われ、それが信じられていますが、スペイン・セビリア大学応用経済学教授であるフアン・トーレス・ロペス氏に言わせると、これは嘘。

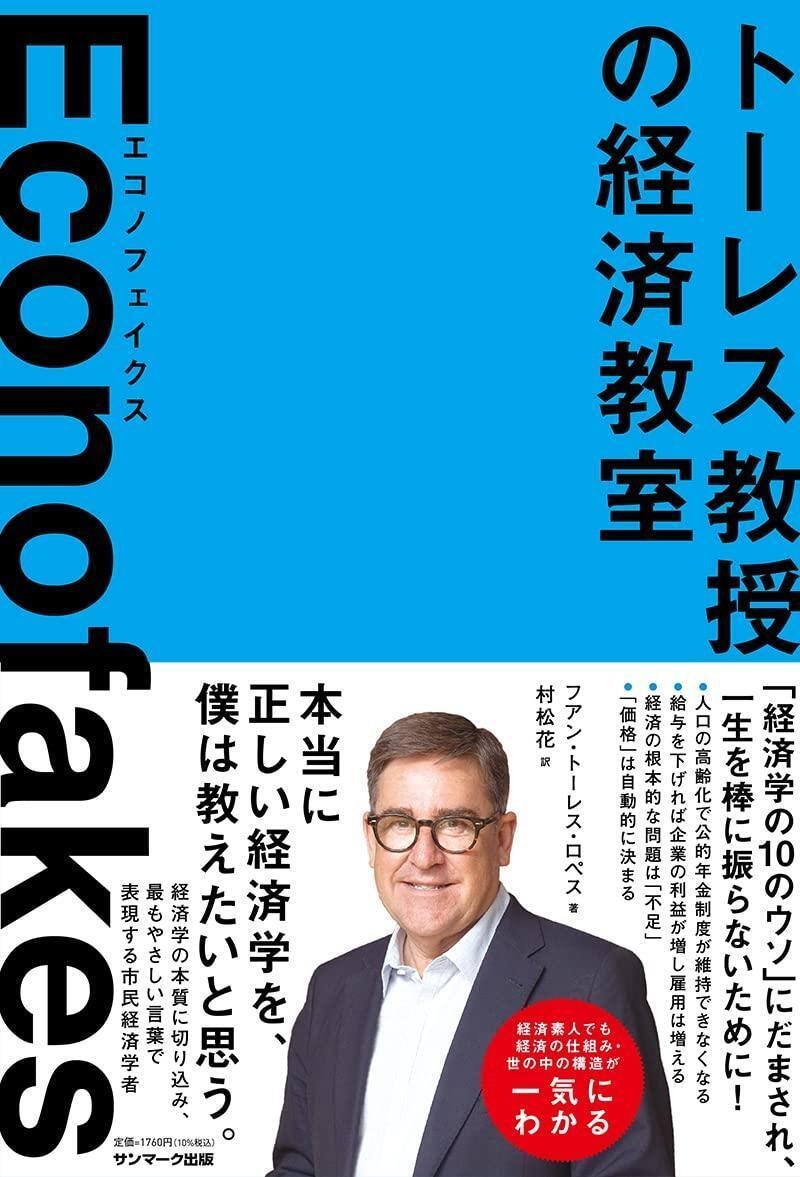

現代社会で私たちの生活に最も大きくかかわる経済学の10のウソを暴いたロペス氏の著書『Econofakes エコノフェイクス――トーレス教授の経済教室』より、お届けします。

ウソ:生産への貢献に応じて賃金または利益を得る

おそらくこのウソは、経済理論のなかでも最も際立っているといえるだろう。最も古いウソの1つだが、洗練された理論として社会生活に重大な結果をもたらしてきた。一般の人々をうまくだましてきただけでなく、経済学者たちが何世代にもわたって広く普及しつづけてきたことで、大きな成果をあげているウソでもある。

ヨハン・ハインリヒ・フォン・チューネンが、その著書『孤立国』(日本経済評論社刊)のなかでこの理論について1850年に述べたのが最初といわれているが、そこには、労働者が受け取る賃金は大企業においてその労働者が増加させた生産量に等しいと書かれている。

この考え方をより発展させて広めたのはジョン・ベイツ・クラークだった。その著書『富の分配』(日本経済評論社刊)には、「それが問題なく機能すれば、各生産者にそれぞれが生産するのと同量の富が与えられる自然の法則」が存在すると書かれている。

クラークの論拠はチューネンのものと同じだ。各労働者が受け取る賃金は「限界生産力」つまり、労働力がその労働者によって1単位増えたことで得られる生産物の増加分と同等であるとしている。たとえば、生産量が100トンのときにある労働者が1時間の追加労働をして110トンに増量した場合、限界生産力は10である。

この理論は当時から変わることなく、多くの経済学者たちによって教科書や大学の授業で、「生産要素が受け取る賃金は、それぞれが増やした生産量に等しい」と繰り返されてきた。

ポール・A・サミュエルソンは、おそらくこれまで最も売れた経済学の教科書のなかであっさりとこう書いている。「賃金は限界生産力で決まり(中略)、他の生産要素にも同じように適用される」。

グレゴリー・マンキューも同様に、自身の教科書に「最大限の利益を追求する競争力のある企業は、労働の限界生産力の値が賃金に等しくなるところまで労働者を雇用する」と書いている。また、彼は別のところでさらに詳しくこう説明している。「経済理論では、1人の労働者が得る賃金は生産単位で計算され、その労働者が生産できる量に等しいとされる」。

しかし、この考え方は誤りだ。これから見ていくように、論理的な整合性を欠くこの理論は、非現実的な条件を持ち出さずには説明できないものなのだ。

どこがウソなのか?

この理論に根拠がなく、ウソであることを長年主張してきたのは、異端の経済学者や、主流経済学者を批判する人たちだけではない。

もととなったチューネンやクラークの理論は、洗練された形で数学的に組み立てられていた。そのため、この理論の間違いを証明するときにも、高度な代数学になじみのない人たちにはわかりにくい厳密で複雑な論証が求められた。しかしここでは、経済学の知識のあるなしにかかわらず誰にでもわかるよう、できるだけシンプルに解説する。

賃金や利益は労働や資本といった各要素が生産に寄与した分に等しいとする理論は、現実的には正しくない。まずは、そのおもな理由について説明する。

現実的には不可能な条件にもとづいている

第1に、この理論の擁護者たち自身が認めているように、これはきわめて非現実的な仮定をもとにしている。

ニコラス・カルドアは、この理論が正しいとされるのはアリスの「不思議の国」のなかだけで、現実の世界ではありえないと言っている。

〝スウェーデン国立銀行の経済学賞〟受賞者ジョン・ヒックスもまた、「きわめて抽象的」な仮定の下でしか成り立たず、現実的な企業活動に当てはめるのは難しいとしている。

ポール・A・サミュエルソンは、これは分配についての真の理論とはいえず、限定的なものだとしている。なぜなら、あえて1つの企業のケースに限定すれば、労働量については当てはまるかもしれないが、その価格については説明できないからだ。

具体的には、賃金が労働の限界生産力に等しい、あるいは利益が資本の限界生産力に等しいことを代数を使って証明できるのは、先に述べた「条件をすべて満たした完全競争市場」においてだけで、現実的には不可能だ。

それだけではない。第2に、この理論を成立させるには同じく非現実的な別の条件もクリアーしなくてはいけない。その条件とは、どんな生産過程においてもすべての要素は互いに完全に代替可能でなければならないというものだ。

そのため、資本財を使おうが、労働力を使おうが、資本を使おうが、すべての資源はあらゆる利用の過程で完全に代替ができなくてはならない。さらに、できあがった製品はどれも同じで、かつ同じ単位で測れるものである必要がある。つまり、現実の生産過程では不可能な条件ばかりなのだ。

この「同じ単位で測れるもの」という条件から、この理論に対する2つ目の疑問が生まれる。

万一この理論が個のレベル、つまりある企業で働く1人の労働者では成り立つとしても、それを市場全体に広げることはできない。

その理由はわかりやすい。労働力も資本も、とても不均質な要素だからだ。

資本(機械、道具、設備など)はあまりにも多種多様なため、1つの同じ単位ですべてを測ることは不可能だ。一方、総労働量は、たとえば時間の単位などで測ることは可能だろう。しかしこれでは、きわめて異なる労働活動をすべて一緒くたにすることになり、経済学的には意味をなさない数字になってしまう。

だが、すべての要素の生産量をただ1つの単位で測らないと成立しないこの理論を何が何でも成り立たせたい経済学者たちは裏技を使う。つまり、資本や労働力全体がもたらす総生産量を測る代わりに、その貨幣価値、つまり価格に数量を乗じた数字を使うのだ。

生産量や生産性はそのまま貨幣価値に反映できない

マンキューは自身の有名な教科書のなかで次のように言っている。「労働者がもたらした収入を計算するには、労働力の限界生産力(リンゴの箱の数で表す)をその価値(貨幣単位で表す)に変換しなければならない。ここでは、リンゴの値段で考えてみよう。リンゴ1箱が10ドルで売られ、1人の労働者が80箱生産する場合、その労働者は800ドル生み出すことになる」。

ここにトリックがある。この理論では、賃金または利益は、労働または資本がもたらす生産量または生産性と等価であるとしていることを思い出してほしい。しかし、生産量や生産性が生産の貨幣価値と同じであるとは言いがたい。次の単純な例で、マンキューが述べているような考え方を当てはめるととんでもない結果が出ることがわかるだろう。

AとBという2人の労働者がそれぞれ2時間で100キロのジャガイモを生産し、Aのジャガイモは競争の激しい市場でキロ当たり2ユーロで売られ、Bのジャガイモは、競争のほとんどない市場でキロ当たり4ユーロで売られるとする。2人の生産量または生産性は同じだった(100キロのジャガイモ÷2時間)。しかし価格が違うために、生産物の貨幣価値は異なる(それぞれ200ユーロと400ユーロ)。

もう、おわかりだろう。それでも、それぞれの労働者の貢献度、あるいはそれぞれが生産した財の市場価格に応じて賃金が定められているといえるのだろうか?

さて3つ目の根拠だ。需要と供給から財やサービスの価格を算出することは不可能だったが、生産要素についても同じことがいえるのだ。ある財の供給(ここでは、ある生産要素の供給)に何らかの変化が起こると、分配にも一定の影響を与え、ひいては需要も変化する。

要素の場合でも同様で、供給の各時点でさまざまな需要関数が存在する。需要と供給が交わる一点から唯一の市場価格を割り出せるような「ハサミ」は存在しない。実際、数知れないさまざまな需要をともなうただ1つの供給のどこを切り取るかによって、たくさんの価格が存在してしまうのだ。

不景気なほどレジャー用品が売れる?

賃金は労働者の生産への貢献度に応じているという理論を否定する4つ目の根拠は、労働の供給に関する完全に非現実的な仮説についてだ。

この仮説では、労働者は常に、労働可能な時間は働いてそれに相応する賃金を受け取るか、あるいはその時間を余暇に充てるかを自由に選択できるとしている。

言い方を変えれば、失業者が存在するのは、労働者が賃金をもらって働くよりも遊んで時間を過ごすことを選んでいるからだということになる。

このあまりにも非現実的な考え方には、権威ある経済学者ロバート・ソローも笑いを隠せなかったようだ。もしそれが本当なら、「失業率が減る好景気に比べ、失業者が増える不景気の時期に、ゴルフクラブ、水着、スキー用品、カリブ海クルーズなどの売上げが上がるはずだ。しかし、そんなおかしな現象が起こっているという兆候はない」。

「セテリス・パリブス(他の条件が一定ならば)」なんてありえない

この理論の非現実性を示す5つ目の根拠は、理論を成り立たせるのに不可欠なもう1つの条件にある。それは、生産要素に対する報酬が生産への貢献度に比例するのは、生産過程におけるすべての状況が常に同じである場合(ラテン語でいう「セテリス・パリブス(他の条件が一定ならば)」)に限る点だ。この理論には欠かせない条件だが、同時にありえないものでもある。

この条件が大半の資本財に当てはまらないことは、簡単にわかるだろう。たとえばある原材料、あるいは新しい道具や機械や車両などを増やしたとしよう。他のすべての状況が同じなら、原材料を1袋や、新しい道具や機械や無人の車両を1台増やしたところで、それらを使ったり、操作したり、運転したりする労働者がいないなら、どうやって生産量を増やすことができるのだろうか?

他の要素によって何が追加されるかを考慮しないで、つまり他の要素はすべて一定だという前提のもとに、ある要素に追加した単位だけで生産量に貢献する量を決めること自体がまったくばかげている。

たとえば、生産過程において、労働者が原料を機械に積んで別の場所に移す作業をすることになった。最初の労働者はその機械を動かすだけの力がなかったが、2人目の労働者の力を借りることで無事に原料を移動させることができ、その結果、100ユーロ分の生産増に成功したとしよう。限界生産力の理論からすると、この2人目の労働者の賃金は、新たに生産された100ユーロに相当するはずだ。

しかしそうだとしたら、先ほど述べたようにばかげたことになる。というのも、この2人目の労働者は、1人目の労働者がいなければできなかったことをしただけなのに、1人目の労働者を「搾取」している。それだけではない。

さらに100ユーロ分を生産できたのは機械のおかげでもあるため、資本をも「搾取」していることになる。その他の状況を一定に保ったままでは生産を増やすことはできなかったのだから、2人目の労働者の賃金が、この理論がいうように彼が追加した限界生産力だけを考慮して決まるのはナンセンスだ。

つまり、「賃金や利益は、各要素が生産にどれだけ寄与したかに相当する」というのはまやかしなのだ。実際にこの論を成り立たせるには、その他のすべての要素は「常に一定だ(セテリス・パリブス)」という非現実的な仮定が成立していなければならないだけでなく、さらに「その要素が生産するものに対して、他のすべての要素がいっさい影響を与えない」という完全にありえないことを前提としているからである。

2人の労働者のこの例の場合、生産力が上がったのは2番目の労働者が加わったあとであることから、増産は2人目が加わった結果だと考えられる。しかし実際には、すでに見てきたように、生産の増量は2人目が加わったことによるだけでなく、1人目の労働者と機械という資本によるものでもある。

ジョン・プレンが述べているとおり、この限界生産力の理論は「その他は常に一定である(セテリス・パリブス)」という非現実的な条件を満たす必要があるだけでなく、互いに干渉し合ったり影響し合ったりしない(「セテリス・イネフィカチブス」とでも呼ぼう)という条件も満たさないと成り立たない。

アルフレッド・マーシャルはこの間違いに気づき、ある要素の限界生産力とは、他の要素が寄与した分を差し引いた残りの正味の分であるとして、その間違いを正そうとした。しかし、それでは堂々めぐりをしてしまう。

賃金の額を決めるには、労働力が生産したものから資本が生産したものを差し引かなくてはならない。そのためには当然、使用した資本の量とそのコストを知る必要がある。しかしそのためには、収入が賃金と利益の間でどう分配されたかを知ることが不可欠だ。

つまり、別の要素の貢献度を推測して正味の限界生産力を計算するためには、各要素の生産への貢献度がどれぐらいかを知らなければならないと、ぐるぐる同じことをしなければならなくなるのだ。

実際にも限界生産力は賃金や利益を決定していない

限界生産力が賃金または利益を決定するという理論に異議を唱える6つ目の根拠は、最初に述べたように、実際にそういうことがあった例がまったくないことだ。

かつてレスター・サローは、アメリカ経済の幅広い一連のデータを駆使して、労働の限界生産力は実際の生産性を上回っているが、資本の限界生産力は実際の生産性より低いことを証明した。

より最近の研究は、資本は限界生産力より多く受け取り、中間投入物は少なく受け取り、労働は限界生産力とほぼ同等であったが、限界生産力説と企業の実態とのずれは小さいとしている。言い換えれば、限界生産力とぴったり合っているわけではないのだ。

さらに、企業とは常に最大の利益を追求するということ(必ずしもそうではないことはすでに広く知られている)と、市場は完全なる競争システムでできているという2つの非現実的な仮説が立てられている。

フランスの経済学者ローラン・コルドニエは、この理論がいかに現実的でないかを説明するために、以下のようなわかりやすい例を挙げている。

ルノーで働く労働者1人の年俸のために雇用者が支払うコストは、ルノー車製のラグナを1台買えるか買えないかの額だ。しかし同社のデータによると、労働者は1年間に、1人当たりで平均してこの車種16台分の貢献をしていた。そして、企業が日々の業務において労働力の限界生産力やコストといった考え方を考慮に入れていないことは、何年も前から明らかになっている。

実際には労働者と資本所有者との間の交渉力で決まることが多い

冒頭で述べたとおり、ここ120年間にこの理論に対する批判は強まった。だが、ここでその概要を紹介するには議論があまりに複雑すぎる。

そこで、その非現実性に強く疑問を投げかけているものを1つだけ紹介しておきたい。各要素の収入を定める際に、制度、ルール、権力がどれだけ決定的な影響力を持っているかを考慮していないという指摘だ。

企業および労働者の日々の活動を見ると、収入を賃金と利益にどう分配するかは、むしろ、そのときどきの労働者と資本所有者との間の交渉力で決まることが多い。直接的な交渉をすることもあれば、労働市場を操る法律に合わせることもあるだろう。

たとえば強力な労働組合があれば、労働者に分配される割合が高くなり、たいていは賃金が上がる。逆に、労働組合の力が弱かったり、組合に加入している労働者が少なかったりする場合は、賃金は低く抑えられ、資本に分配される割合が高くなることが多い。

しかし、各要素が受け取る額は生産に貢献した分に等しいとするこの理論には、このような状況がまったく反映されていない。

そのウソがどんな結果をもたらすか?

賃金と利益は、それぞれが生産にどのぐらい貢献したかによって決まるという説が及ぼす影響は明らかである。労働者たちは、賃金は自分が生産した分に相当すると信じ込むことで、その額に疑問を持たなくなるのだ。

この理論の狙いは、これが「自然法則」であるかのように信じ込ませることにある。実際には人々に不平等な影響を与えるような、人間による決定にすぎないものを、疑問の余地がないものとして受け入れさせるのだ。

クラーク自身が、幸いにも著書の第1章でそのことを明白かつ正直に次のように述べている。

**

労働者階級の人々の生活の豊かさは、所得が多いか少ないかによって左右される。しかし、労働者階級の他の階級への態度は、自分の所得が多い少ないに関係なく、自分が自らの生産性に見合った賃金を受け取っていると思えるかどうかによって変わる。それはひいては社会の安定にも影響を及ぼす。もし、わずかでもお金があり、自分の生産性に応じた賃金を得られていれば、おそらく革命を起こして社会を変えようとはしないだろう。しかし、もし自分は大きな富を生み出しているにもかかわらず、それに見合わない少しの所得しか得られていないと思うなら、彼らの多くは革命を起こすだろう。また、そうするだけの権利がある。( 中略)そうした告発が試されれば、正しい判断ができるすべての人は社会主義者になることだろう。そして、産業システムを変革させるという彼らの熱意は、彼らの正当性の主張となって現れるだろう。

**

170年もの間、このとんでもないこじつけによる、非現実的で事実無根の理論が生きつづけてきた。この理論を信じさせておけば、賃金労働者たちが社会に革命を起こすことはないという理由で、その真偽についての経験にもとづく検証はなされてこなかった。

1世紀以上も前に、英国の経済学者アトキンソン・ホブソンが書いているように、それは「より高い賃金を得ようと労働者階級の人たちが行うあらゆる試みは無意味である」ことを示すためのものだったのだ。

2年に1度、アメリカで最も優れた経済学者に贈られる賞にジョン・ベイツ・クラークの名前がついているのも不思議ではない。現実的な根拠がないにもかかわらず、資本主義の秩序を保つのにこれほど役立ってきた経済理論はおそらく他にないからだ。ここでもまた、「知」の一分野とみなされている経済学の役割や本質がよくわかる。

<本稿は『Econofakes エコノフェイクス――トーレス教授の経済教室』(サンマーク出版)から一部抜粋して再構成したものです>

(編集:サンマーク出版 Sunmark Web編集部)

Photo by Shutterstock

【著者】

フアン・トーレス・ロペス(Junan Torres López)

1954年、スペインのグラナダ生まれ。セビリア大学応用経済学教授。数多くの科学書や実用書の著書があり、いくつかはベストセラーとなった。同大学ではさまざまな要職を歴任し、あらゆる種類の機関や社会的組織に協力している。

【訳者】

村松 花(むらまつ・はな)