「私は起承転結の『承』から書き始める」ライターさとゆみさんに伝わる文章の流儀を聞いてみた

書いて伝えるテキストコミュニケーションは日常生活を送るうえでも、ビジネスにおいても重要なスキル。ただ、「文章を書く」とは簡単なように見えて奥が深く、些細なことから重要なことまで、書きたいけど書けなくて悩んでいるビジネスパーソンは少なくありません。

どうすれば人に伝わって心を動かす、記憶に残るような文章が書けるようになるのでしょうか?

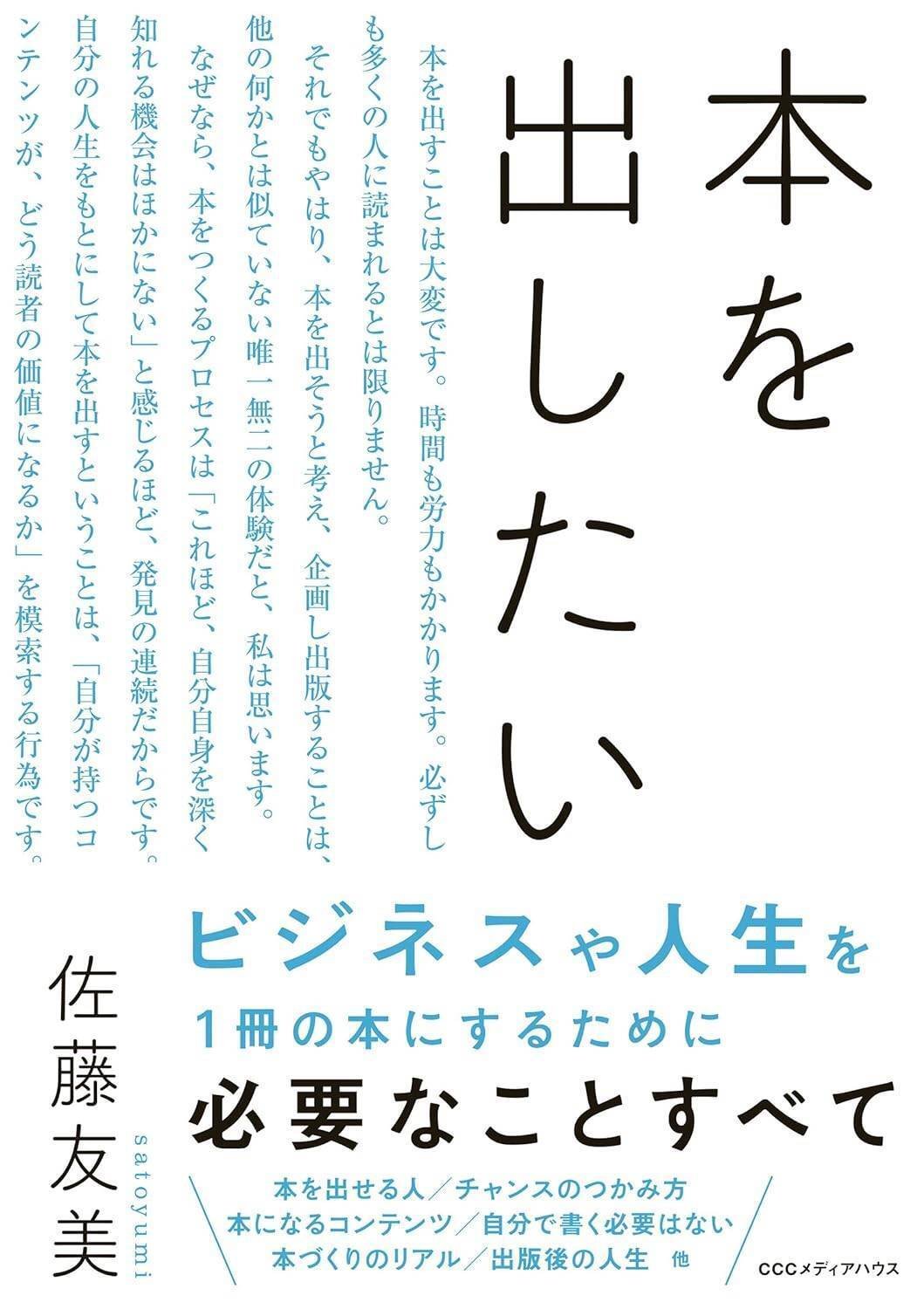

2021年に『書く仕事がしたい』(CCCメディアハウス)を出版し、今年3月に新刊『本を出したい』を上梓したライターの佐藤友美さんを、Sunmark Web編集長の武政秀明が直撃。奇しくも2人は同い年で書く仕事を始めたタイミングも同じく2001年。その道23年の2人が「伝わる文章」について語り合いました。

文章は世の中を変える武器になる

武政秀明/Sunmark Web編集長(以下、武政):インターネットを経由して文章、写真、音楽、動画、ラジオまで自分で発信できる時代になりました。コンテンツが多様にある中で、なぜ今、書く力を磨く必要があるのでしょうか。

佐藤友美/ライター、コラムニスト(以下、さとゆみ):私は、今ほど「文章コミュニケーションの時代はない」と思っていて。いまライターに限らず、あらゆるビジネスパーソンが朝から晩まで書いていませんか? 企画書や稟議書を書いて、メールやSlackでやりとりしつつLINEして、帰宅後もFacebookに投稿したり、寝る直前までXでつぶやいてる人もいます。

口頭だったら伝わることでもテキストだと言葉ひとつ間違えたら炎上してしまう。どう書けば伝わるか、喜んでもらえるか。そんなふうに、一生懸命考えて絞り出した言葉やビビットな言葉は、生成AIが普及すればするほど、ますます際立っていくように思います。

武政:もはや書けないと仕事にならない時代なんでしょうね。動画やラジオで発信する場合も、どういうあらすじを書くかによって説得力に大きな差が生まれますから。

さとゆみ:私は2020年から「ビジネスライティングゼミ」を主宰しています。受講生の半分はライター、残りの半分はあえて一般のビジネスパーソンを選考するようにしています。ノウハウや知見を持ったビジネスパーソンが文章力を身につけたら、強力な武器になるからです。本業に活かせるだけでなく、メディアに記事を寄稿してバズることもあるだろうし、本を出して世の中にインパクトを与えることもできます。

先日もあるビジネスメディアの編集長が、「書けるビジネスパーソンは、あっという間に売れっ子になる」とおっしゃっていました。そういう書き手をメディアは放っておかないのでしょう。

武政:佐藤さんは、なぜ教える側になろうと?

さとゆみ:残りの人生であと何本記事が書けるかなと思ったんですよね。年間50本書いているのを100本に増やすより、共に学び合える仲間をたくさん作って、100人がいろんな分野で書いた方が、世の中がもっと素敵になるのではないかと思ったんです。

武政:なるほど、文章力は強力な武器になる。それほど重要なのに、胸を張って「書くのが得意」と言えるビジネスパーソンは多くありません。

さとゆみ:ビジネス文章もラブレターも、伝わる文章の基本は同じだと思っています。一番取り組みやすいのは「犯人しか知らない言葉」を文中に入れること。文章が生き生きするんです。

心を動かす文章には「体験」が描かれている

武政:犯人しか知らない言葉! 詳しく知りたいです。

さとゆみ:島田紳助さんが、漫才にリアリティと臨場感を持たせる方法として使った言葉です。たとえば、「1万円を拾った話」を漫才のネタにするとしましょう。単に「1万円拾った」ではリアリティがない。

「昨日の夜、雨の中で歩いてたら1万円札が地面のアスファルトにベターっと張りついていた。お札を破らないようにそっと剥がして拾った」と言い換えるとどうでしょう?

武政:リアリティが増して情景が目に浮かびますね。これって、ビジネスシーンにも応用できますか?

さとゆみ:オフィスにいると「昨日のプレス発表会どうだった?」とか上司に話しかけられることがありますよね。「ゲストが大人気で盛り上がってましたよ」とふわっと答えるのではなく、「30秒に1度、どっかどっかん笑いを取っていました」「最後の質疑応答で会場の半数が手をあげてました」「講演後、熱烈なファンに取り囲まれて30分会場を出られなかったんです」といった言葉を添えてみると全然違いますよね。

武政:「すごい」「おもしろい」「たのしい」といった形容詞より、言葉の解像度が上がります。上司からはデキる部下に見えますね。

さとゆみ:私が開いたセミナーに参加された方の中でも「感動した」と感想を書いてくださるケースがあります。それを「A4のノート5枚がメモだらけになった」「メモをとるのが追いつかなかった」というふうに表現されたら、より感動が伝わってきます。

鼻は? 耳は? 口は? どうなってる?

武政:書き手のプロもその意識が必要かなと思いました。

さとゆみ:私の弟は新聞記者で、若手時代は甲子園を担当していました。彼がもっとも注目していたのは、試合中より、試合後なんですって。

たとえば、試合を終えて「ありがとうございました」と挨拶する選手たちが、敵味方双方の観客席にどんな様子で走っていったか。そこをどう切り取りどう表現するかが記者の腕の見せ所であり、わざわざ会場まで足を運んだ理由になると言っていました。逆転ホームランを打ったみたいな情報は、「コタツ記事」でも成立するし、ChatGPTに書いてもらえばいい。

武政:AIによって生成された文章は、一見整って見えるけど、今のところ人間の感情をゆさぶる感じではない。

さとゆみ:私は五感をフル活用することなのかな、と思っています。人は意識しないと視覚情報に引っ張られがちだけれど、現場にいれば、匂い、温度、手触りなど五感で感じとれる情報はたくさんあります。

現場にいるから、自分の体も「感じる」わけじゃないですか。鼻はどうなってる?耳は?って。何かに心が動いて、気がついたら体がこう反応してた、みたいな変化を自分観察すると、文章も変わってくるはずです。

武政:具体的な事例を教えてもらえますか?

さとゆみ:昨年、是枝裕和監督の映画『怪物』のプレミアム試写会に伺ったんです。隣の席の方が上映前にポップコーンをボリボリ食べている咀嚼音が気になっちゃって。聴覚と嗅覚が相当敏感になってた。小鼻なんてこんなに大きく開いちゃってましたから。

ところが、映画が始まった途端にポップコーンを口に運ぶ手が止まって咀嚼音が消えたんです。が、映画が終わると、上映前の10分の1くらいのボリュームで隣の人と「どういうこと?」とヒソヒソ話し始めた。これだ、と思いました。つまりポップコーンを食べられなくなる感じや、大きな声を出せなくなる空気感が、『怪物』という映画のすごさを物語ってると思ったのです。そのありのままを、原稿の書き出しに持ってきました。

大きな声を出しにくくなる映画だな。 エンドロールが流れたあと、そう思った。 物理的に喉がからからだったのもある。

でもそれ以上に、自分が大きな声を出すこと、自分の言葉を語ることに恐れを抱くような映画だった。

堅苦しい概念の話から読みたくない

武政:文章を書くうえで書き出しはかなり重要で、かつ難しいと私は考えています。

さとゆみ:超重要です。私の場合、取材して10日後が締め切りだとしたら、8日目ぐらいまで書き出しの3行をずっと考えてます。その間にテープ起こしが上がってくるので読み込んで、締切の1~2日前に書き出しが決まる。決まったら一気に書き始めます。

武政:それぐらい書き出しを重視されているということですね。何を意識されていますか。

さとゆみ:私は「エピソードファースト」、実際に起こった出来事を書き出しで書くように意識しています。たとえば社会情勢を論じるとして、のっけからそれを書くと敬遠される。たとえば、ある老人が事故に遭ってひどい対応をされたという話題から、日本の高齢化社会につなげていくような感じです。

武政:エピソードが入ると、自分あるいは身の回りの人と結びつけて読者の自分ごとになりますね。

さとゆみ:親近感を持って読んでるうちに推進力がついて、難しい概念の話まで読めてしまうのだと思いますね。

世界で約300万部売れてる『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』(ハンス・ロスリング/日経BP)を読んで、そう思ったんです。『ファクトフルネス』はデータ分析本なので、本来とっつきにくいはずなんです。ところが発売からたった1週間で10万部という異例の売れ方をしました。

世界中の人が夢中になって読んだのは、エピソードファーストだったから、というのも大きいと思っています。貧困率は減り続けている」というデータをいきなり見せられても、読み解くのに体力がいります。実は私の前著の『書く仕事がしたい』も、新刊の『本を出したい』も、章の始まりはエピソードから書いています。ここ、すごくこだわったので、ぜひ読んでもらえたら嬉しいです。

武政:僕は記事の書き出しでジェットコースターの頂点の高さをイメージしています。どれだけ高い位置ではじめられるかによって、最後まで滑りきれるかどうかのエネルギーが変わります。一気に上げて落としていく感じ。最初のスタートで上がりきらないと、最後まで読んでもらえない傾向にあるんです。

さとゆみ:(前のめりで)わかる、わかります。読者はジェットコースターの頂点で「この人の文章をなぜ私が読む必要があるのか」判断していると思います。素直に「読んでみたい」と思えばヒューッて降りていける。

「起承転結」にはこだわらない

さとゆみ:「書き出しが頂点」だとしたら、起承転結で文章を構成する必要は必ずしもないと思っていて。ピークの「承」からスタートして、ドンと落とす。なので私は「承」から書き始めることが多いかもしれません。特にウェブ記事においては。

武政:書き出しが能書きになって、なかなか本題に入らないと離脱されるリスクが高まりますし。

さとゆみ:私が卒塾生と運営しているCORECOLOR(コレカラ)というウェブマガジンに1万字インタビューがありまして。 https://corecolor.jp

ヒットメーカーの編集者さんのお話を聞く連載で、よく読まれているんです。私が取材して、卒塾生に書いてもらってるんですけど、「生い立ちから書かないでね」と念押ししています。

武政:読者の関心は今や未来にあるから?

さとゆみ:それもそうだし、誰もが知る有名人でもない限り、生い立ちは「つかみ」になりません。朝ドラや大河ドラマは、主人公が何をした人物か最初から知ってるから、幼少期から楽しく見れるのであって。

ただし、生い立ちが効果的に働くことももちろんある。私なら本でいう3章目に入れるかな。つまり、主人公がどんな活躍をしたのか読者に理解してもらってから、人物について深掘るのは効果的だと思います。

何のために文章を書くのか

武政:文章の締めについてはどんな流儀をお持ちですか?

さとゆみ:好みの問題だと思うんですけど、私は、そもそも締めたくないんです。余韻を残したい。『書く仕事がしたい』も、最後はぶった斬るように終わらせました。次のページを探した読者もいるかもしれないし、尻切れとんぼといわれればそうだけど、その先は読者の皆さんと一緒に考えたいから、ボールをパスしたつもりです。

武政:なぜ?

さとゆみ:どんなことも正解はないと思っているから。答えを限定したくないんです。だから、「いかがだったでしょうか」とかすぐに読者の答えを求めるような言葉は書きたくない。その書き手が何のために文章を書くか、ですよね。私は相手にボールを渡すために書いているんです。

武政:読者に委ねたい、と。

さとゆみ:一緒に考えたいんだと思います。これについてどう思う?って、まだまだ考えたい。私は「書くことは考えること」だと思っているんです。

<後編に続く、次回は「書いて考える」について語り合います>

(対談構成:両角晴香/ライター、撮影:海老澤芳辰、編集:サンマーク出版 Sunmark Web編集部)