文章を書く全ての人に『言いたいことは小5レベルの言葉でまとめる。』を読んでほしい理由

調達コンサルタントとして活動し、テレビ、ラジオなど数々の番組に出演、企業での講演も行っている坂口孝則さんはさまざまなジャンルにまたがって毎月30冊以上の本を読む読書家。その坂口さんによる『言いたいことは小5レベルの言葉でまとめる。』(著:手代木聡、サンマーク出版)のブックレビューをお届けします。

簡単すぎる文章くらいでちょうどいい

あるWebメディアの編集長に次の話題について意見を聞いたことがある。ビジネスや商売の分野におけるWeb記事のタイトルが煽りの強い文言だったり、場合によって釣りと見られてもしょうがない文言だったりすることがあることだ。私は「辟易する」と告げた。

編集長はこんな趣旨で回答してくれた。ビジネスや商売の記事は読者の関心を惹きにくく、読まれやすいジャンルは芸能、スポーツ、スキャンダル、訃報など。だからビジネスや商売における記事はタイトルだけでもいいから、わかりやすく注目を集める必要があるのだと。

冷たすぎるきらいがある回答だが、私には非常に参考になった。もちろん、タイトルで煽るだけで中身がない記事は論外だ。編集者も、そんな原稿を書く著者に依頼し続けないだろう。ただ中身のある記事があっても、タイトルや本文の表現手法が難しすぎるとそもそも読者の目に留まることがない。

私は15年以上にわたって紙、ネット、電波のメディアで情報を発信しつづけてきた。やはり、そのなかでも反応がよかったのは、できるだけ読み手、受け手の理解を優先して発信したものだ。読まれなかったり、見られなかったりするものは、反応がないから徒労に終わりがちだ。

ビジネスパーソンのなかには、簡単すぎる表現を見下し、堅く難しい表現をよしとするひとがいる。しかし、簡単すぎるくらいでちょうどいいのだ。私のこの文章も堅く難しいとすれば反省しなければならない。文章は読者に意味が伝わるのがスタートラインなのだから。

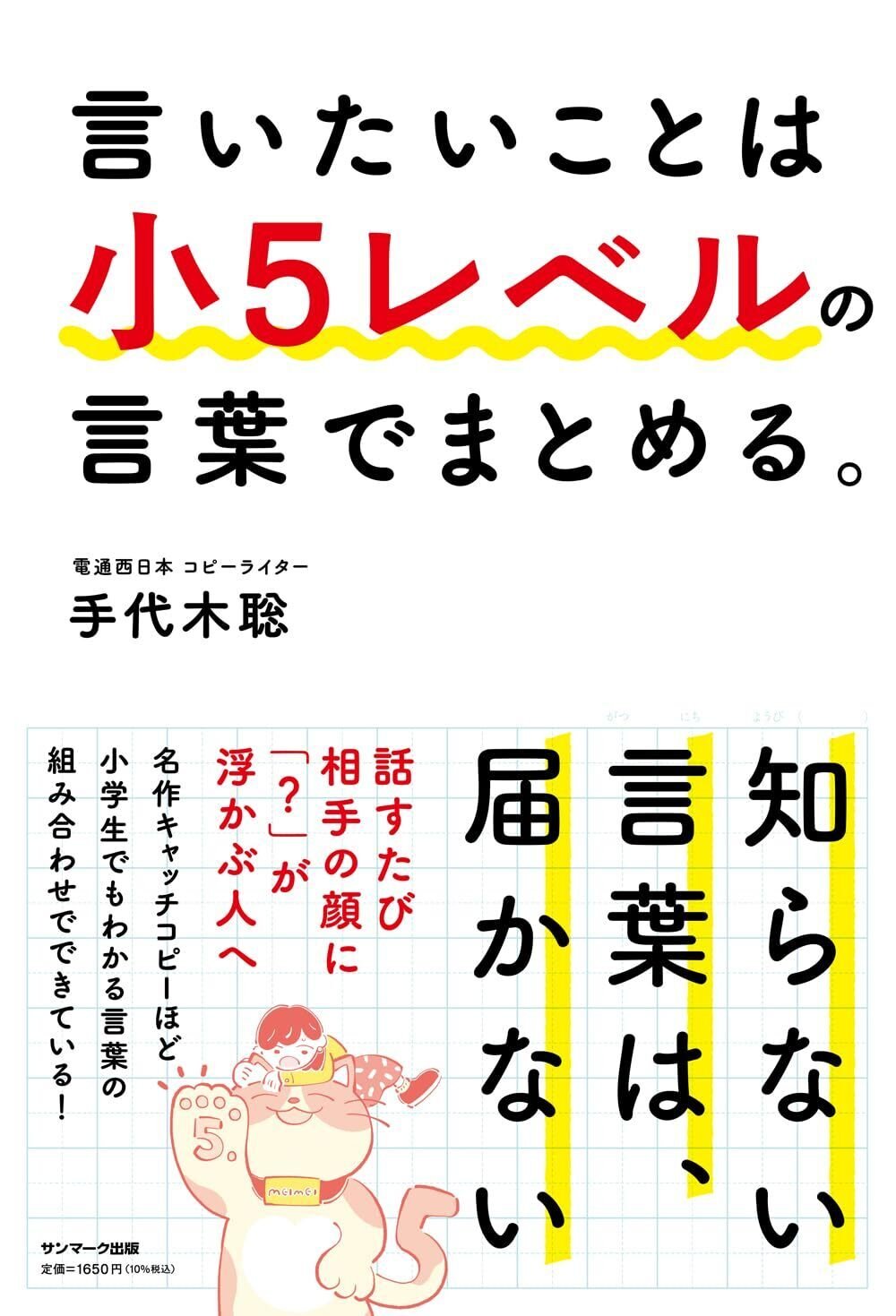

「言いたいことは小5レベルの言葉でまとめる。」

そこで、紹介したいのが『言いたいことは小5レベルの言葉でまとめる。』である。タイトルも非常にいい。

多くの読者は「小5」を、「まだ十分な知識のない年齢の子どもたち」という意味で理解するだろう。それはもちろん正しい。だが私は、著者や編集者がこの「小5」をタイトルに選んだことに、別の解釈をした。それは「恋が始まる前の年齢」だ。

小学6年生や中学1年生になると、誰かに恋をし始める子どもたちが増える(もちろん小学5年生以下でも恋愛感情に芽生えている子どももいるが)。好きな相手のちょっとした仕草に心を躍らせ、表情の些細な変化に一喜一憂する。「嫌われた」「好かれた」と、相手の反応から積極的にメッセージを読み取ろうとする。

一方、恋愛に目覚める前の子どもたちは違う。相手に関心がなく、情報を自ら拾おうとはしないはずだ。そうした子どもたちに何かを伝えるとすれば、丁寧にわかりやすくしなければ理解は進まない。これは文章を書くときも同じことだ。

書き手は自分の文章に愛着があり、読み手も当然理解してくれるはずだと思いがちだ。確かに、あなたの文章のファンがいたら、どんな表現でも読んでくれるだろう。でも残りの99%の人々は違う。ビジネスの資料でも同じことが言える。作成者本人は「当然読んでもらえる」と思うかもしれないが、その内容に特別な思い入れのない大多数の読み手は、難しい表現に出会った時点で読むのをあきらめてしまう。

だからこそ「小5レベルの言葉」が大事なのだ。本書では、ささやかな表現に気をつけることによって大きな差が出ると語られる。

これは誰もが経験があると思う。恋人、夫婦、友人などの対人関係は当初こそ、ささやかなことでも相手に気を遣っていても、時間とともに気を遣わなくなることがある。だが、相手への配慮が明らかに欠けてしまったら、少なくとも自分や相手のどちらかがそう感じたら崩れてしまうことは往々にしてある。

文章も同じだ。気を遣わなくなったら対象者に伝わらない。そして、気を遣う想いそのものが、平凡な文章を相手に伝わる文章に変えていく。そしてそれは、文章を作ったあとに、すこし立ち止まる時間に支えられる。

あの人のことは、忘れようと思う。

これなら、「失恋でもしたのかな?」と思うくらいですが……

忘れようと思う。あの人のことは。

なんて言ったら、「本気で忘れようとしているんだ」「大恋愛の末の大失恋だったのかな?」「『あの人』って、どんな人だったんだろう?」なんて具合に決意のすごさに驚かされたり、「あの人」のことが気になったりしませんか?

これは、文章を徹底的に考え抜く行為そのものが、言葉を入れ替えるという気遣いを生んだのだと私は思う。そう読者を振り向かせるために。本書はこういったノウハウがいたるところに出てくる。

相手を振り向かせるために「擬人化」してみる

本書の指南の一つに擬人化がある。

キャラクターに語らせることの発展系で「擬人化」で言語化していく手法があります。(中略)

人以外のものに対して、人としての性質や特徴を与える比喩表現の一種です。(中略)

擬人化を使いこなせると、ただ言語化がうまくなるだけじゃなく、アイデアをたくさん出せるようになりますよ。(中略)

日本では古くから、「自然や物などあらゆるものに神が宿る」と考えられてきました。

こういった擬人化の手法は、日本の伝統芸能と呼べるかもしれませんね。

これは面白い。この発想に沿って、私は次の文章を考えてみた。

「あなた。あなた。なんで私たちは別れることになったの。ごめんね。ごめんね。私はいつもあなたに接していて、あなたも可愛がってくれた。24時間ずっとそばにいて、私が安心しきっちゃっていたのかもしれない。たまに病気がちで迷惑かけて、ごめんね。でもずっと一緒だと思ってた。こんな別れの日がくるなんて思ってもいなかった。たった4年であなたが私を捨てるなんて」

これは、機種変更されてしまったスマホの悲哀を描いてみた文章だ。「現在では、まだ十分に使える家電やスマートフォンが短期間で捨てられています」と書く場合とは印象が全然変わってくる。

本書は伝え方で意識すべきことは大きく分けて次の3つだけだと解説している。

① 相手ファースト

② シンプル&具体的

③ 流れと組立

このように本書には、具体的にどのように書けばいいか、実務的なノウハウと手法が詰まっている。だからこそ小学5年生にも通じる文章が書けるというのだ。この1冊があれば、さまざまなパターンから説明や文章化のスキルを向上できるだろう。

(編集:サンマーク出版 SUNMARK WEB編集部)

Photo by shutterstock

坂口孝則/調達コンサルタント

大学卒業後、メーカーの調達部門に配属される。調達・購買、原価企画を担当。バイヤーとして担当したのは200社以上。コスト削減、原価、仕入れ等の専門家としてテレビ、ラジオ等でも活躍。企業での講演も行う。

サンマーク出版の公式LINE『本とTREE』にご登録いただくと、今回ブックレビューをご紹介した『言いたいことは小5レベルの言葉でまとめる。』の実際と同じレイアウトで目次を含み「プロローグ」「はじめに」「1章 伝わる言葉は小5レベル」の途中まで冒頭33ページをすべてお読みいただけます。ご登録は無料です。ぜひこの機会に試し読みをお楽しみください!