「目を使わないことがモノを見る奥の手」目の見えない精神科医・福場将太さんが見えなくなって分かったこと

スマホの見すぎで目も頭も心も疲れてしまうことはないでしょうか。そんな疲れた心を支える仕事を、視力を失った全盲の状態で行っている人がいます。

その名は福場将太さん。北海道の美唄市で、精神科医として働いています。

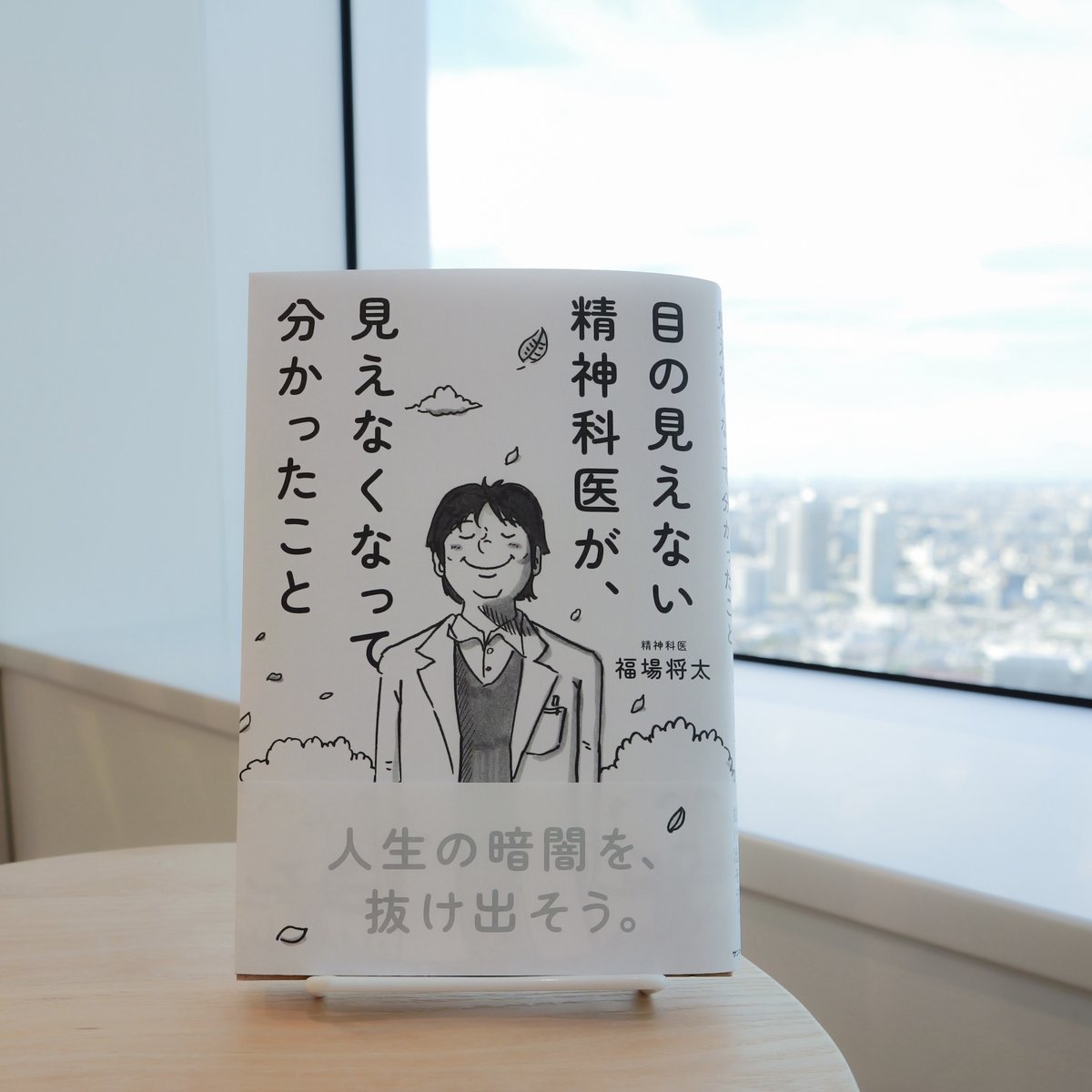

2024年10月、初の著書である『目の見えない精神科医が、見えなくなって分かったこと』を上梓した福場さんに、刊行インタビューを行いました。徐々に視力を失う体験をした福場さんだからこそ分かった「見えることの良さ・見えないことの良さ」とは?

(取材・構成:流真理子/サンマーク出版編集部)

目の病気の「おかげで」、心の持ち方が変わった

――もともと目は見えておられた。

福場将太(以下、福場):僕は医学科5年生の時に、「網膜色素変性症」という、徐々に視野が狭まる病気を診断されました。そこから20代後半にかけて症状がどんどん進行してしまって、32歳の時に完全に視力を失いました。

以降は視野の端っこでわずかに光を感じ取れる程度で、正面は全く見えず、物事の認識はできません。

幸いなことに、今も仕事をしていて、北海道の美唄で精神科医をしています。目が見えなくなってから、もう10年くらいこの仕事を続けています。

視力を失ったので、物理的に見えなくなったものはもちろんたくさんあります。不便な時もあります。でも、実は「目が見えなくなったからこそ、見えるようになったもの」もたくさんあったんですよね。この本では、目が見えなくなったからこそ気付けたことを書きました。

――「目が見えなくなってから、人の痛みが見えるようになった」というお話も、その一つですね。

福場:健康とか五体満足とか、自分に余裕があると、人の痛みにはどうしても鈍感になっちゃいますよね。

たとえば「この景色が見れないのは一生の損だ」という何の悪気もない言葉であっても、目が見えない人がそれを聞いたらすごく悲しい気持ちになる。僕が目が見えてないって、周りから結構忘れられるんです。オンラインミーティングで画像共有してみんなで笑ってたりする時があったりするんですが、僕はそれが見えないので悲しい気持ちになります。別に怒りはしないですけど、そういうことって多分、世の中にいっぱいある。

逆に目が見えなくなったことをきっかけに、これまで自分も、知らず知らずのうちに人を不快にさせていたことがあったんだろうなと思ったんです。何気ない喜びの表現すらも、相手を傷つけてしまうことがあるというのは、自分の目が悪くなってから気付きました。

――この本を読んで、福場さんって、心の持ち方のプロみたいな気持ちがしました。 物事の捉え方を変えてみるプロというか。

福場:それは、目が見えなくなったことも一つの大きな要因な気がします。というのも、実は元々、どうしても医師になりたい人間ではなかったんです。だから、目が見える状態で医者になっていたら、しょうもない医者になっていたと思います。目が見えなくなったことは、僕にたくさんのことを教えてくれました。確かに医者として、注射が打てないとか、手術ができないとか、色々弱点もありますけどね。

ことわざでも「災い転じて福となす」とか、「不幸中の幸い」、「怪我の功名」と言うように、日本人って悪いことからも良いところを見つけようとする思考が昔からあると思うんです。精神科での「認知行動療法」というのはまさにこれで、「出来事は変えられないけど、出来事の捉え方を変えればハッピーエンドに導ける」っていう考え方なんです。僕はそれが肌に合っていました。

心の持ち方ひとつで、日常ってすごく深みが変わると思います。なんてことない日も、見方によってはすごく面白かったりしますよね。人間には発想力、想像力があるから、物事は変えられなくても、その捉え方を変えれば前向きにもなれると思います。

失うことは得ることだ

――福場さんご自身は、視覚を失うという経験をした際に、どうやって出来事の捉え方を変えて、前向きに考えなおすことができたのでしょうか。

福場:1つは負けず嫌いだからできたのだと思います。

単純に「目が見えなくなってかわいそうね、大変ね」って思われたくないし、思いたくないので、なんとか「こっちも得をしてることあるんだぞ」ってやせ我慢でも言っていたかったです。

あとは、「失うことは得ることだ」と考えることです。全てを手に入れられないけど、全てを失うことはないんです。もしかしたら、言葉のほうが先だったかもしれないです。自分で自分を励ますために無理やり言っていたのかもしれません。

本当は失って落ち込んでるし、その時は得るものなんか無かったけれども、「得るものもある」って言ってるうちに、本当に得るものに気づけたのかもしれないです。今回、この本を書いて、実際に得たものがいっぱいあったなと改めて思いました。

でも、こんな風に偉そうに言ってますけど、結局僕は、見えなくなってからも好きなことは変わらずにできたんです。それが大きいと思うんですね。

音楽は目が見えなくなってもできましたし、音声パソコンのおかげで、好きな文章も書けています。仕事もして、生活していけるくらいのお給料ももらっているので、言えているところはあると思います。

「見える」ことと「わかる」ことは違う

――私たちも目に入っていても見えていないものがあるんじゃないかと思いました。

福場:目ってすごく感情に左右される感覚器だと思います。視界には入っていたとしても、意識しないと見えてはいないです。視界があることで、視界だけにしか意識が向いてないとも言えますし。人間ってね、そんな全部見えてないです。人間って本当、間違いだらけの生き物なんですよ。見間違いもするし、聞き間違いもするし、間違いまくる生き物です。

人は「見る」と「わかる」が同じだと、ついつい思っちゃうんでしょうね。詳しく知らないことを「明るくないもので」って言うし、英語でも「わかった」っていうのは「I see」って言います。

――「見る」イコール「わかる」ではない、ということですね。

福場:僕は、見えなくなったからといって、いろんなことがわからなくなったという感じはしてないんですよね。もちろん、文字が見えないとか、手紙が読めないっていう困り事はありますけども、人の気持ちがわからなくなったわけではないんです。見えなくなっても、そもそも人はあんまり見えてないんだから、意外に変わんないよっていうことなのかもしれませんね。

マニアックな話ですけど、昔、「犬神家の一族」(1976年公開)っていう市川崑監督の名作映画がありました。その中のキャラクターで、目が見えない琴の先生がいるんですよ。犬神家の中で殺人事件が起こりまくって、犬神家が世間からバッシングを受けている時に、その琴の先生が「わたくしのように目の見えないもののほうが雑事にとらわれなくて、かえって幸せかもしれませんね」と言うんです。実は、この琴の先生は主人公の金田一耕助より先に犯人を見抜いているんですよ。

この映画からも、目を使わないっていうことが、逆にモノを見るための一つの奥の手なんじゃないかなと思いました。視覚をオフにしないと気づけないことってあるんでしょうね。

「こんにちは」たった一言で心が分かる

――たしかに、視覚に頼っていると見落としてしまうことがありそうです。

福場: 僕の場合、ラッキーだったのは、急に見えなくなったわけじゃないってことです。僕の持病の「網膜色素変性症」というのは、10年ぐらいの長い年月をかけて、ちょっとずつ、ちょっとずつ見えなくなる病気です。じわじわ進む恐怖は確かにあるんですけど、目のギアから耳のギアにちょっとずつ変わっていってくれたおかげで、完全に見えなくなった時も、そんなに時間かけずに声を頼りにすることができました。

人の声って本当に情報量が多いなっていうのは、目が悪くなってから気づきました。今は診療も声を手掛かりに行っています。声だけで診察って、頼りないと思われるかもしれないですけど、実は奥深い世界です。声って毎日違うんです。同じ患者さんでも、先週と今週で声は全然違います。入ってきた瞬間の「こんにちは」だけでも心のコンディションを表すんだなっていうのは発見でしたね。

――声にそんなに変化があるとは、全く気付いていませんでした。

福場:声色もそうですし、話すリズム、テンポ、向きもですね。言葉の選び方も毎回変わります。だから、初めて会った日にいきなり分かるってわけじゃないんですけど、何回かその人と会って話してるうちに、違いに気づけるようになります。

精神科の勉強会でも、表情とか話した内容による患者さんの評価方法はあるんですけど、声でも患者さんの状態を知れるんだぞってことは発表したほうがいいんじゃないかなと、僕は思ったりしています。

――ご自身のお仕事にも何か変化が?

福場:患者さんの声の変化に気づいてから、僕もしゃべり方をすごく意識しています。精神科医は言葉を処方するので、言葉そのものも意識してますけど、やっぱり言い方はすごく意識してしゃべっていますね。

――「網膜色素変性症」の診断がついた後、福場さんは1年間予備校生をしながら医者以外の可能性も模索され、その後、医者になられたと伺いました。

福場:ネガティブな理由ですけど、結局その時点の僕には、医学を6年間学んだっていうことしかなかったんですよね。

医師の国家試験に落ちてから、1年間フリーになった時に色々やってみたんですけど。音楽とか執筆とか、いろいろやってみましたけど、それですぐにご飯が食べれるわけではもちろんないし。錦糸町の駅前でティッシュ配りとかもやりましたけど、全然渡せない。

それでもいつまでも親に養ってもらうわけにはいかないですから、なんとか暮らしていくためには、もう好きだろうが嫌いだろうが医学しかありませんでした。

あとは、本にも書きましたけど、1年間でいろんな人に会いに行きました。法医学者兼作家の親戚のおじさんと会ったり、錦糸町でライブをやっていた会社員兼ミュージシャンの人に会ったりとか。その中で、いろんな生き方が世の中にはあるということを学んだんです。

それまでは、医者になったら人生が縛られちゃうような気がしてたんですけど、そうでもないのかなと。フリースタイルでいられるかなという気もしたんです。肩書なんてアクセサリーぐらいなんだなと思い直せたというのが大きいですね。良い意味で、肩の力を抜いて医者の道へ戻ってくることができました。

時には視覚をオフにして

――この本をどんな人に読んでほしいですか。

福場:最近疲れている人、一面的なものの見方になってしまっている人に読んでほしいです。「こうでなければ」っていう気持ちに取り憑かれすぎている方が、この本を読んで、ちょっと気を抜いてくれたら嬉しいです。

日本人は、よくも悪くも、役割とか、肩書きとか、「こうであるべきだ」という考え方が強い国だと思います。それはそれで美しいところもあるんですけど、肩の力を抜いて、いろんな生き方や、いろんな答えがあるんだよっていうことを感じてもらえたらいいですね。

僕がこの本に書いたことを「その通りだ」って受け止めるだけじゃなくて、「いや、そうか?」って考えてくださるのもいいです。「んなわけねえだろう」って笑い飛ばしてもらっても全然いいです。こんな人もいるんだなっていうのを、知っていただけたらと思います。

あとは、目が悪い人にも届いてほしいです。僕には目が悪い関係者が多いもので、「なんとか届ける方法はないのか」と編集者さんに聞いたところ、この本がオーディオブックにもなるそうです。オーディオであれば、皆さんに聞いてもらえますもんね。そうなったらすごく嬉しいです。僕も聞けますし。

――この記事や本を読む人は、目が見えている人が多いかと思います。目が見えている人にお伝えされたいことはありますか?

福場:今、情報が多すぎると思います。

僕は文章を読み上げる音声ソフトを使っているんですけど、スマホの画面1つでも、読み上げるとすごい量なんですよ。多分10分から20分くらいかかります。目が見えてる人って、それを一瞬で頭に入れてるから、情報の過剰摂取になりますよね。その中には、見落としてもいいこと、知らなくてもいいことも多分いっぱい入ってます。心に余裕がない時は、無理して見なくていいのかなと思います。

目が見えているって、すごいことだけど、大変ですよね。やっぱり疲れちゃいますよね。だから、時には目を閉じて視覚をちょっとオフにしてあげる。そして、他の感覚に注意を向けてあげてほしいなと思いますね。

(編集:サンマーク出版 Sunmark Web編集部、カバーイラスト:鉄拳)

福場将太(ふくば・しょうた)

医療法人風のすずらん会 美唄すずらんクリニック副院長

1980年広島県呉市生まれ。広島大学附属高等学校卒業後、東京医科大学に進学。在学中に、難病指定疾患「網膜色素変性症」を診断され、視力が低下する葛藤の中で医師免許を取得。2006年、現在の「江別すずらん病院」(北海道江別市)の前身である「美唄希望ヶ丘病院」に精神科医として着任。32歳で完全に失明するが、それから10年以上経過した現在も、患者の顔が見えない状態で精神科医として従事。支援する側と支援される側、両方の視点から得た知見を元に、心病む人たちと向き合っている。また2018年からは自らの視覚障がいを開示し、「視覚障害をもつ医療従事者の会 ゆいまーる」の幹事、「公益社団法人 NEXTVISION」の理事として、目を病んだ人たちのメンタルケアについても活動中。ライフワークは音楽と文芸の創作。